在本周的美国新品发布会上,Vital Smart Glasses以“轻盈+全语音”的组合抢占头条,正式进军竞争激烈的AI眼镜赛道。仅25克的超轻镜框、内置134+语言的实时翻译以及全程免手操作的语音助手,被媒体描述为“把手机功能压缩进一副普通眼镜”。从技术实现到产业链响应,这场发布会的背后映射出整个智能穿戴行业的两大趋势:硬件极轻化与AI交互生态的深度融合。

“我们把核心算力下沉到本地 NPU,确保翻译和语音指令在离线状态下也能快速响应,”Vital 官方技术负责人在发布会后接受采访时表示。该公司强调,本地化处理是对欧美数据合规要求的直接回应,在不依赖云端的前提下实现低延迟体验。

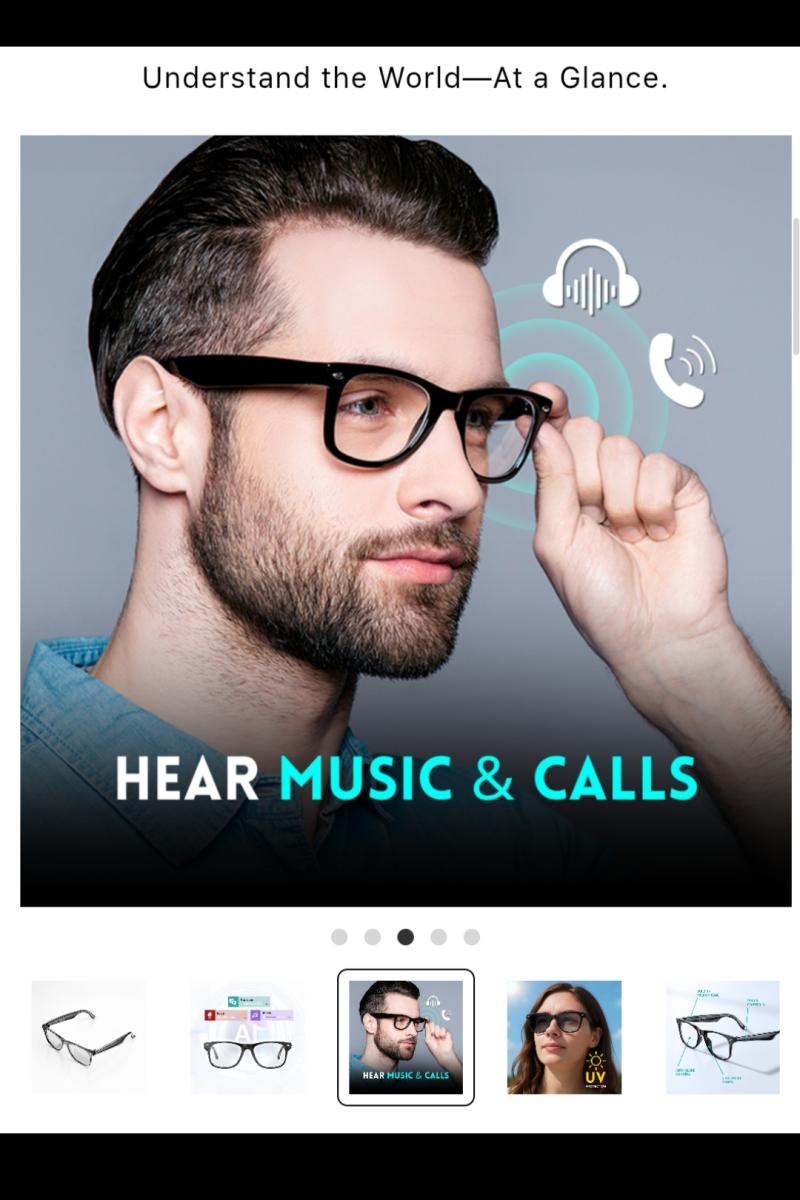

产品的硬件层面,除了轻量化框架,还配备了 Bluetooth 5.0+、开放式耳膜音箱以及自动穿戴感应芯片。据供应链合作伙伴公开的产能数据,2025年第二季度起,镜腿传感器模组的产线将提升30%产能,以匹配预期的季节性需求高峰。业内分析师指出,这一产能扩张暗示 Vital 正在布局“即时随身AI”场景,尤其是旅行、商务和户外运动,这些细分市场对低功耗、长续航的要求尤为严格。

从生态合作角度看,Vital 已对外宣布与 美国主要内容平台和语音助理生态 对接,开放翻译、字幕与问答 API。此举意在构建 “软硬件+内容”三位一体的闭环,让用户在使用眼镜时无需频繁切换设备。与此同时,隐私合规 成为产品策略的硬约束:欧洲 GDPR 与加州 CCPA 的不同要求迫使 Vital 在固件层面加入细粒度权限管理,并在官方手册中加入数据透明化声明。

然而,市场并非全线畅通。电池续航仍是软肋——官方技术规格显示连续使用 6–8 小时后需重新充电,这在长途旅行或全日工作场景下可能成为用户抱怨的热点。更重要的是,美国部分州对公共空间摄像仍有严格限制,Vital 的远程拍照功能将面临监管审查,产品在不同地区的功能可能出现碎片化,导致用户体验不统一。

整体来看,Vital Smart Glasses 在 轻量化、全语音交互和多语言实时翻译 三大卖点上形成明显差异化,符合美国消费群体对“时尚+高效”的双重期待。若能够在 电池管理、隐私合规与地域功能统一 上进一步打磨,其在 2025 年后半段的市场渗透率和生态合作深度将成为行业观察的焦点。

展望:随着 2025 年下半年 AR/VR 设备的供需回暖,AI 眼镜将从“功能展示”向“日常助理”转型。Vital 若继续加大产能投入、深化平台 API 开放,并在合规框架内推出 本地化 AI 模型升级,有望在美国乃至北美市场抢占首位。相对的,行业竞争者若在 硬件轻量化、跨语言翻译精度 上实现突破,也会对 Vital 形成直接挑战。投资者应关注其供应链扩产进度、用户活跃度以及监管政策的最新动向。

参考来源