冬日里的科技圈,一场AI眼镜的发布热潮悄然点燃市场。夸克AI眼镜借“双11”预售势头,定档11月27日正式发布;百度将文心大模型压缩进45克镜身;Rokid乐奇等老玩家早在CES 2025上吹响“百镜大战”号角,LIPO李白等新势力也紧随其后。这不是简单的硬件扎堆,而是大模型能力从云端向端侧、多模态溢出的集体行动——眼镜成为承载第一视角摄像头、麦克风阵列与即时反馈扬声器的理想载体。

这场热潮的核心在于AI眼镜正从手机配件向独立交互范式转型,为用户带来实时提词、第一视角记录与快捷支付等场景。但市场冷静远胜喧嚣:洛图科技数据显示,2025上半年中国智能眼镜全渠道零售量46.8万台,同比增长148%;反观XR Vision统计,京东、天猫退货率约30%,抖音高达40%-50%,痛点直指“功能实用性不足”。线下体验则截然不同,Rokid创始人祝铭明指出,大众用户退货率“几乎忽略不计”,因为“新产品需要体验”,这暴露了线上渠道的认知鸿沟。

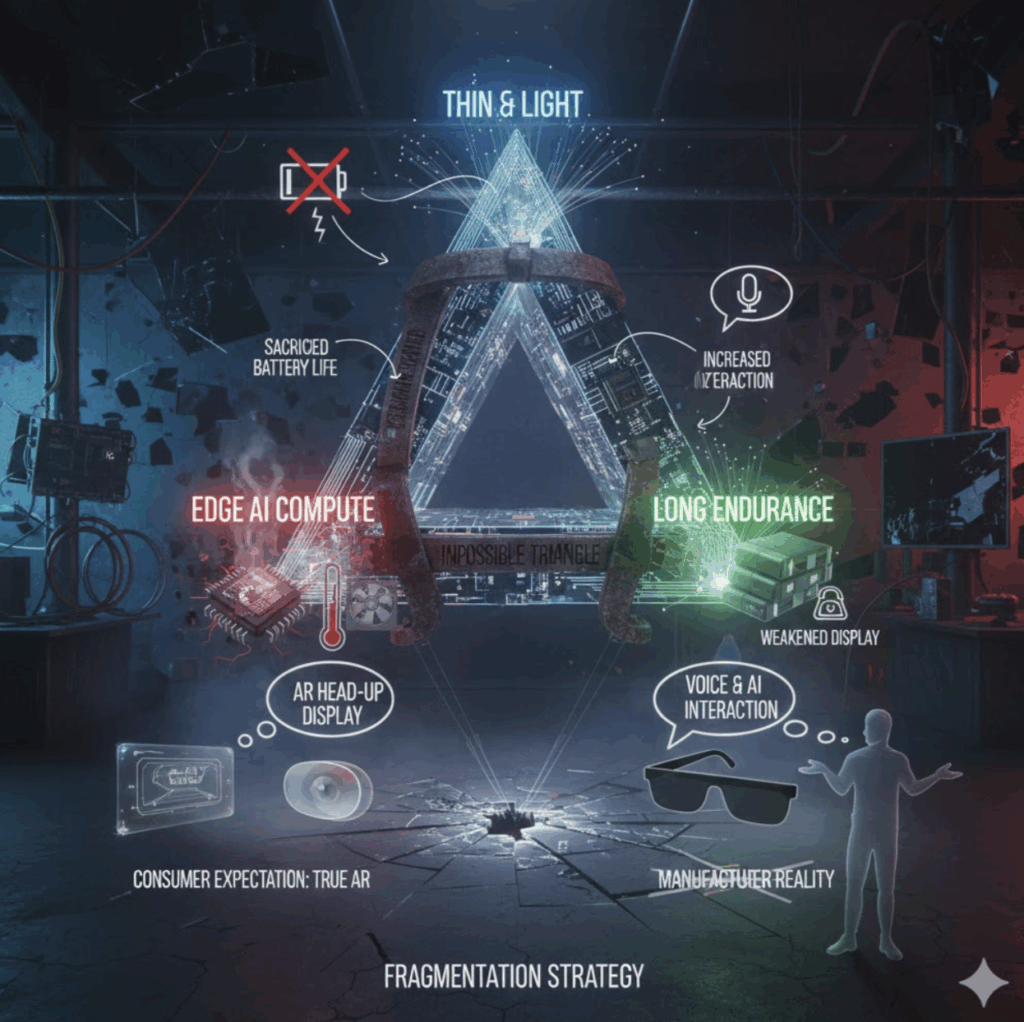

巨头入局的焦虑显而易见。智能手机市场饱和,平台企业急寻“下一个流量入口”。过去两年,云端文本竞赛趋同,端侧多模态成为新战场:AI眼镜不只是搬运手机功能,而是重塑输入交互——眼睛所见、耳中所闻即时转化为可交互数据。夸克预售捆绑生态服务,即是典型:硬件入口、生态护城河、数据养料,三位一体锁定长期付费。更深层推动力来自供应链准成熟,光波导、Micro-LED、低功耗芯片将计算塞入轻薄镜框,尽管“不可能三角”——算力、续航、重量间的权衡——仍如诅咒般存在。

厂商的分裂策略初现端倪。一派强化“真AI”交互,弱化显示以求轻薄;另一派依赖手机计算,眼镜沦为昂贵配件。当前功能如实时翻译、会议记录、第一视角拍摄“确实有用”,却难敌手机App与运动相机的替代,用户需衡量其“非我不可”的价值。

“不可能三角”之外,杀手级应用的缺席放大价格敏感度。光学显示AI眼镜成本高企,低价产品放弃显示转向语音交互,导致两极分化与同质化风险。补贴撬动需求易重蹈智能音箱覆辙:无稳固长线场景与生态付费,市场失望在所难免。

更严峻的,是伦理与隐私的深层囚笼。Google Glass十年前败北,非纯技术局限,而是社会对被动监控的反噬。今天AI眼镜不止录像,还实时分析身份、情绪,压缩隐私边界至“被理解”的细节。这种第一人称持续数据采集,对公共信任与个人自由构成挑战。监管滞后已现苗头:敏感场所禁入、考试防作弊,社会容忍度、企业数据治理与使用规范,成为品类成败关键。

若行业无法培育公众接受的场景价值链、自律数据方案,这场始于技术奇点的热潮恐困于多重囚笼。高退货率或预示失望结局,但供应链迭代与生态融合,也为乐观留空间。中短期,眼镜需证明其在户外记录、社交提词等垂直场景的刚需,越过伪需求质疑,方能兑现可穿戴新时代的可能。

参考来源:

- 速途网原稿:2025 AI眼镜百镜大战(注:链接基于上下文推断,实际以原文为准)

- 洛图科技市场监测报告(线上数据)

- XR Vision行业统计(退货率数据)

- Rokid CEO祝铭明采访引述(速途网)