小米在发布YU7电动SUV时顺手把首款AI眼镜推上台面,1999元起的定价、雷军亲自站台、京东24小时破1万的开局销量,短短几日冲到3万,15天内接近8万台,全年目标定为50万台——热度和野心都很足。但刷屏后的第二天,社交平台开始出现截然不同的声音:小脸戴不了、夹头、近视配镜麻烦、拍照慢、语音延迟、电池撑不到一天,最刺眼的数据是——退货率或高达40%。这是一个卖得快、留不住的矛盾。

这不是小米一家的尴尬。Rokid 与蓝思在6月24日的量产发布引来25万预售,但大量F码用户至7月中旬仍等不到货;闪极A1虽然曾靠低价与国产芯片标签噱头刷屏,实际出货量却仅1000台。行业普遍的痛点清晰而残酷:交付难、体验差、缺应用——卖出去容易,让用户留下来难。

短期:热销背后的裂痕 🔥

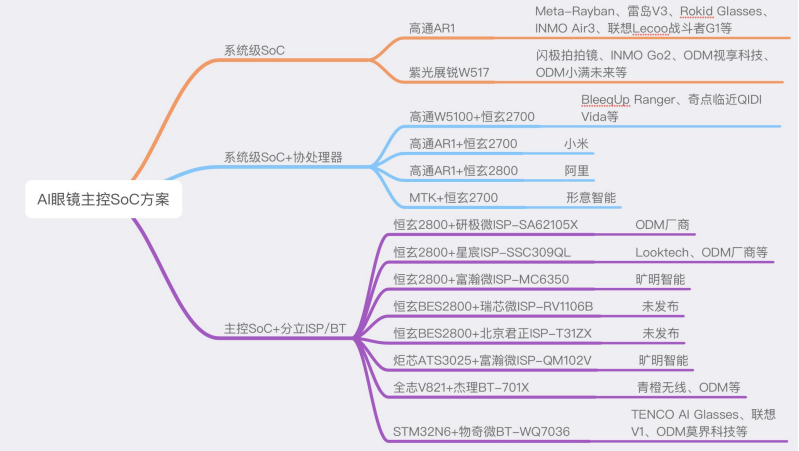

小米的BOM结构并不神秘:采用高通AR1 + 恒玄BES2700的双芯片方案,三款版本BOM分别约177.5 / 202.5 / 232.5美元。高通AR1单颗成本原估约60美元,在小米议价下或能降至44美元。但成本只是表象,真正削弱口碑的是体验:双芯片发热与续航、摄像头响应与ISP表现不匹配、交互逻辑和文件管理体验缺失——这三点直接变成了退货动因。

芯片是真命题还是敲门砖?🤔

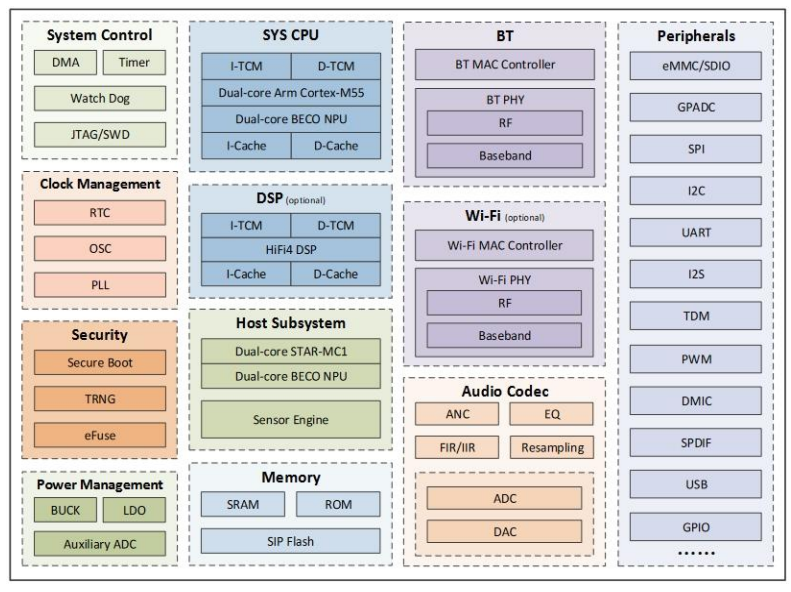

行业专家、沃特沃德集团副总裁王声平直言:功耗、成本、集成度三座大山没拆掉,AI眼镜很难成为“iPhone”式爆款。现有主流路线分为单芯片SoC、SoC+协处理器、SoC+ISP三类,各有利弊。高通AR1算力与影像能力强,但成本和功耗高;恒玄BES2800试图做国产单芯片替代,但目前尚未规模量产;全志发布的V821/V881则以低价快速覆盖白牌市场,令人担忧的是它们可能把“体验差”的印象先行普及,从而拖累整个品类的用户教育。

白牌的“洪荒之力”会否吞噬市场?

全志的低价SoC让白牌眼镜在海外电商市场出现大量200~300元的产品,短期内或能推动销量到百万级,但这些产品通常只支持“拍照+音乐”,缺乏语义理解与稳定的图像识别能力。业内担忧:白牌把“尝鲜门槛”降下来,但会通过糟糕体验把普通消费者推向“AI眼镜不靠谱”的结论——这对希望通过C端放量的品牌很不利。

谁会是下一个风口?先B还是先C?

潮电智库的孙燕飚更乐观,他押注于“先B后C”的路径:在运动训练、消防救援、执法记录等垂直场景里,AI眼镜已经显示出高生产力价值——戴得住、拍得准、用得起,才是B端愿意买单的理由。B端规模化能带来稳定的回路与资金,倒逼芯片与生态成熟,最终才可能触发C端的大众化爆发。孙燕飚甚至认为,若Meta出货接近千万量级,叠加白牌,2025年全球出货或达到3000万台的乐观情形并非完全不可能。

现在的抉择:等Gen2芯片还是先行尝鲜?

高通AR1的升级版(AR1 Gen2,工艺向3nm迈进)的预期会在性能、能效与集成度上给行业带来明显利好。但时间窗口有限:厂商需在Gen2到来前,通过稳定供应链、打磨交互与APP生态来降低退货率。因为“卖出去”是战术,真正的商业胜负取决于“用户留下来”。对于消费者:你愿意为尝鲜付出高退货概率的代价,还是等到硬件与体验更成熟再入手?对于厂商:你是打价格战去抢占量,还是先做B端把产品打磨到位?

结尾(互动):AI眼镜的下一步,不在营销,而在「体验留人」。你会选择第一波尝鲜还是等到芯片、续航和生态都到位再买?评论区告诉我们:你最不能接受的AI眼镜体验是什么?是发热、还是短续航、还是功能假大空?

参考来源:

- Wellsenn XR,小米AI眼镜方案与销量数据(图表来源) | Wellsenn XR 图库 | 2025-07

- Qualcomm AR1 Gen1 产品页(高通官网) | https://www.qualcomm.com | 2023-09

- Eefocus:豆包概念股与AI眼镜元年讨论 | https://www.eefocus.com/article/1787250.html | 2025

- 与非研究院:AI眼镜芯片方案与路线图整理(图表) | 与非研究院 | 2025

- 行业采访摘录:沃特沃德集团 王声平 对与非网记者发言 | 与非网报道 | 2025

- 供应链与电商统计:京东、抖音平台销量与退货率观测(综合电商页与社媒用户反馈) | 京东/抖音 | 2025

(文内数据基于公开发布、供应链访谈与第三方调研汇总;个别数据为厂商/机构预测或传闻,文中已标注「据传/预计」。)