Meta Ray‑Ban Display 以“AI 眼镜”之名冲进市场,却把焦点放在了 单眼 HUD 与 sEMG 手环 的组合上。自 11 月上市后,我对这副眼镜进行了一次近 30 天的全程佩戴——从早晨的通勤到夜间的社交活动,几乎每一次掏出手机的冲动都被这块 14° × 14° 的微型显示所代替。它真的能让我们抬头看世界吗?

在日常使用中,这款眼镜的最大亮点是 重量仅 69 克、配合柔软鼻托,让长时间佩戴仍不觉压迫。更有趣的是,它的镜腿加宽,使重量分散,甚至比普通 Ray‑Ban 轻盈款更舒适。

然而,社交接受度 成了隐形的拦路虎。相较于外观几乎与普通 Ray‑Ban 无异的前代产品,这一代的厚重镜框与光面黑色处理让旁观者直呼“像卡通里书呆子”。在咖啡馆、地铁甚至公司会议室,路人的不解目光屡屡提醒我,这款设备仍是“科技装饰品”而非日常配饰。

从显示技术看,Meta 采用 LCOS + 几何反射波导 的单眼方案,提供 600 × 600 像素、42 像素/° 的分辨率与 最高 5000 nit 的亮度。即便在强光下也能看清时间、来电或地图指示,且光泄漏仅 2 %——几乎不被旁人察觉。

但单眼显示的 视觉不对称 让观看超过数秒后产生轻度眼疲劳。左眼无任何信息,右眼则被持续的光源占据,这在阅读或观看视频时尤为明显。Meta 的内部测试也承认,这是一代产品的“妥协”,并计划在 2027 年推出 双眼立体版本。

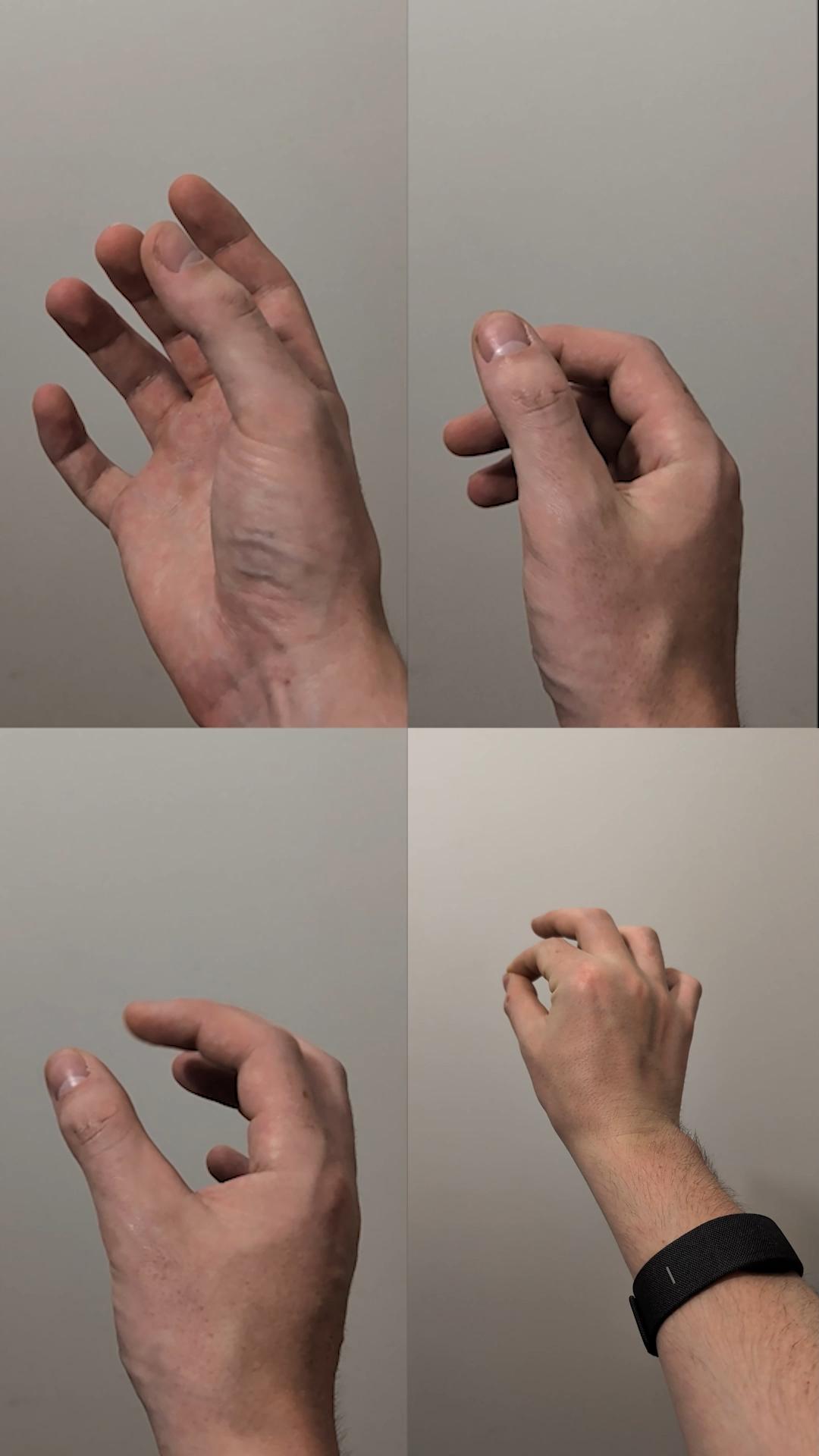

在交互层面,sEMG 手环是本代最具创新的点。通过 手腕肌电 捕捉五种手势(双击、单击、滚动、音量/变焦),我可以在不抬手的情况下完成拍照、切换应用甚至调动 Meta AI。手环的 IPX7 防水 与 磁吸充电 令其在日常使用中几乎无缝融入,但也意味着消费者需要额外 携带、充电 两件配件,增加了使用门槛。

功能上,Meta Ray‑Ban Display 并不只是一个 HUD。它可以 捕捉 32 GB 媒体、实时转写、即时翻译,并在支持的城市(如纽约、伦敦)提供 基于 OpenStreetMap 的步行导航。然而,导航仅在约 30 个城市 开放,且 依赖手机蓝牙 的网络传输导致 延迟与卡顿,让本该流畅的地图体验大打折扣。消息推送方面,WhatsApp、Messenger 与 Instagram 的通知可以直接在 HUD 上弹出,但 加载速度慢、历史记录更新不及时,常常迫使我还是不得不掏出手机。

更令人担忧的是 生态闭环。Meta 并未开放第三方 App,只有几款“applet”可供使用;邮件、Slack、Google 服务等常用生产力工具仍缺失。Meta 声称是为了 防止信息噪声,但这恰恰削弱了眼镜成为日常信息中枢的潜力。若未来能够将 Google Maps、Gmail 等核心服务整合进 HUD,或通过 手机端的 SDK 让更多应用投射至显示,才可能真正撬动消费市场。

从商业视角看,Meta 选择 Verizon 进行线下渠道布局,暗示下一代或将引入 蜂窝网络,以解决当前蓝牙带宽瓶颈。但若要在 隐私合规 与 数据安全 之间取得平衡,Meta 必须在 本地化 AI 推理 与 透明化权限 上投入更多研发。

结语: Meta Ray‑Ban Display 为“AI 眼镜”指明了一个可行的方向——通过局部 HUD 与手势交互减轻手机使用频率,却因 单眼视觉、生态限制与网络依赖 暂时未能跨越大众接受的门槛。对于技术尝鲜者与极客社区,它仍是值得体验的“概念车”;而对普通用户而言,等待 双眼立体、全场景服务与原生蜂窝 的升级版或许更为理智。

参考来源

- UploadVR 评测报告:《Meta Ray‑Ban Display 详细上手评测》(链接)

- UploadVR 记者 David Heaney:《Meta Ray‑Ban Display 细节拆解》(链接)

- Bloomberg 报道:Mark Gurman、Ming‑Chi Kuo 预测 Meta 2027 年推出双眼版 (链接)

- ABC News 摄影师 Margaret Burin 的原图 (链接)